Por : Alfonso Osorio Simahán

Se cumplen 60 años de un singular suceso musical que develó una escandalosa historia de intriga y desbarajuste carnavalero. Ese caso de la vida real, sin embargo, se engendró un año antes, o sea, en 1959 y, no de manera providencial.

En Zambrano -Bolívar-, al igual que otros privilegiados puertos fluviales de la época, atracaban los más grandes buques que surcaban el río Magdalena. Así como periódicamente llegaban los aluviones que fertilizaban sus generosas tierras ribereñas, con ese mismo ímpetu entraban por este medio de transporte toda clase de mercancías y novedades. No era raro, pues, que en esa gama de importaciones desbocadas, la mayoría provechosa, se colaran sin evitarlo costumbres, gustos y modelos nocivos en lo social que hasta entonces eran ajenos a la idiosincrasia zambranera.

Rafael Escandón, identificado desde su adolescencia, simplemente como El Pato Rafael, era un proxeneta confeso, quien además regentaba un burdel de su propiedad de los mal llamados “metederos”, con un nombre inocente: La Luciérnaga. Su apodo “El Pato”, se inspiró como encaje perfecto a los movimientos peculiares que hace el alusivo ave al desplazarse, y quien Rafael, en nivel de exageración, remedaba con un toque de depuración y petulancia cuando caminaba por las calles de Zambrano. Aunque se podría decir que su estilo delataba sus preferentes inclinaciones sexuales, en lo absoluto le importaba, ya que jamás hizo algo por ocultarlas. Ni los silbidos ni la mofa lo alteraban, antes por el contrario, se sentía reconfortado en diversión

En los bajos fondos del pueblo, a lo grado 33, se rumoraba que en uno de los salones de La Luciérnaga se practicaban al filo de tenebrosas madrugadas, unas sesiones de baile donde su rareza desafiaba lo exótico: el único atuendo que llevaban encima los imprudentes bailadores -todos del sexo masculino-, era una pluma y, precisamente, no era en las orejas, sino haciendo las veces de termómetro rectal. Al principio esos rumores, que se tejían en secretos, fueron almidonados para que se fueran aceptando como chismes de provincias; hasta que la delación de un despechado practicante de tan escabroso baile, atizara el polvorín.

Dentro de la noble comunidad zambranera existía una cofradía de aparente solvencia moral, donde todos sus miembros eran respetados y decentes comerciantes; entre los que se contaban El Turco Lajud, Sebastián Larios- el Negro Brillantina- , y Jairo Cañas, quienes fraguaron con rigor confidencial personificar para los carnavales del mencionado año, aquella extraña modalidad. El sitio escogido fue el cabaret, La Luciérnaga. Para animar la guacherna invitaron a dos maricas de marca: Burra Brava y El Directo, quienes siempre se ofertaban como materias dispuestas para cualquier derrape fiestero.

Adolfo Ochoa Benavides, mejor conocido como El Mocho Benavides, era un joven músico con firmes aspiraciones artísticas: aparte de tocar con maestría el bombardino, se defendía bien con el canto y la composición. Desde hacía más de un año que a punta de paciencia y tropezones, había logrado armar una agrupación con el nombre de Conjunto Variedades, alentado por la oportuna tutoría de su paisano César Castro, futuro integrante de Los Corraleros de Majagual , y cautivado por el febril empeño en seguirle los pasos al estilo musical de otro conjunto que había revolucionado el ambiente rumbero de la época, llamado Los Vallenatos del Magdalena, integrado por otro joven barranquillero, Aníbal Velásquez y los hermanos cartageneros, Carlos y Roberto Román.

Hay días donde las musas se presentan en el escenario terrenal, no con sus habituales soplos de inspiración milenaria, sino que otras veces irrumpen en carne y hueso, trayendo consigo pretextos verosímiles. Dicen que Burra Brava, con ademanes y gestos iracundos, se acercó una tarde a la casa del Mocho Benavides en el momento en que este ensayaba con su Conjunto Variedades. La causa de su compostura -se sabría más tarde-; era por simples resentimientos: había pagado su novatada al salir perdedor en dos ocasiones, en una de aquellas veladas de danza licenciosa. No solo fue obligado a cancelar la cuenta de toda el consumo colectivo en ese par de ocasiones, que era el castigo que debía suplir el primero que se le cayera la pluma, sino que le tocó soportar la macabra burla del resto de sus compañeros de farra que lo tacharon de jopo obsoleto, porque a pesar que aún estaba joven, había perdido la compresión. Aunque alegó con pruebas irrecusables que, mientras el resto de competidores se incrustaban plumas de pavo para la competencia, a él se las dieron de gallina enferma. Pero sus interminables reclamos fueron estériles.

Dice el refranero común que en lengua de homosexuales caprichosos, no hay secretos de alcoba o de burdel que duren veinticuatro horas. Con nombres propios y lujosos detalles, reveló el expediente de cada uno de los participantes de aquella juerga nocturna. Su intención: buscaba soslayarle el cuento a la media docena de los integrantes de la agrupación, para que estos sirvieran de agentes multiplicadores de la primicia, se alargara la cadena informativa y lograra al final que todo el pueblo se enterara. Lo que no había previsto Burra Brava era que su confesión iba a servir de caldo de cultivo para la creación de una parodia musical, donde su infidencia, no solamente iba a tener anímica resonancia en Zambrano, sino en toda Colombia y pueblos fronterizos.

A una semana de haberse enterado El Mocho Benavides de aquel suceso, este ya tenía afilada una puntiaguda composición de aquel affaire criollo. Justo, la estaba cantando una tarde a manera de ensayo con su conjunto, cuando el Directo, quien vivía por el mismo barrio de El Mocho se detuvo bruscamente en la acera de enfrente. Le había llamado la atención la temática que abordaba la canción que en esos momentos interpretaban; más tardó en escucharla, que en ir a divulgar su contenido a los involucrados en la trama.

De nuevo Burra Brava visitó a El Mocho Benavides, pero esta vez, para alertarlo sobre serias amenazas. Le dijo que, que si bien él no conocía la canción de la discordia, se abstuviera de cantarla en cualquiera de sus presentaciones, salvo represalias físicas de las aludidas personas que ya se conocían de antemano. El Mocho, cauteloso y sagaz, guardó silencio. Quiso curarse en salud, por lo que decidió aparentar en su entorno haber desistido de sus pícaros propósitos. Siguió adelante, pero con su normal programación “mata-tigres” –compromisos musicales- como lo venía haciendo por Zambrano y por otros pueblos aledaños. Todo apuntaba que aquel misterioso baile haría parte de una camándula de anécdotas pueblerinas como muchas otras que, suelen disiparse en el olvido al transcurrir los días. Pero no iba a tardar mucho en que aquel ruido se convertiría en trueno.

«El Baile de la Pluma» Adolfo Benavides · Conjunto Variedades

No se volvió hablar del asunto hasta el año siguiente, cuando las pre-festividades carnestolendas de la costa Caribe, pero sobre todo las de Barranquilla, fueran sacudidas por un impacto musical que sacó a la luz pública el entramado de aquel comentado baile zambranero .Sucedió que, para los primeros meses de 1960, El Mocho Benavides había hecho un viaje relámpago Barranquilla, entusiasmado por unas saludables expectativas de grabación. Bajo la recomendación de algunos colegas y paisanos, llegó hasta los estudios del sello disquero Tropical para mostrarle a su dueño y gerente, Emilio Fortul, un material inédito el cual cantó, pieza por pieza. Bastó que le llegara el turno al El Baile de la Pluma, para que en mutuo acuerdo sellaran un contrato para la grabación de un disco. Veinte días, después de aquel encuentro, se llevó a cabo la grabación. Quien acompañó con el acordeón a El Mocho en esa primera experiencia, fue su paisano, el músico, Anaxímenes Mario, quien en la década de los 70 se convertiría en compañero de fórmula del trovador sabanero Adolfo Pacheco.

El éxito arrollador de El Baile de la Pluma, no sólo fue un elíxir, para que un apasionante público quedara conquistado por una sugestiva pieza musical que incitaba al baile y al deleite, sino para meter el dedo en la llaga del morbo popular, que alborotó su genuina perspicacia. Pues, si bien, la canción no tenía pretensiones de desentrañar ningún misterio oculto, de manera indirecta estimuló al ciudadano común para que hablara sin tapujos sobre un tema vedado, aunque esos cuchicheos lo hicieran a la sombra del chiste, burlas o jocosidad. Fue como quitarle el antifaz a los nudos del prejuicio.

Los suplicantes y tormentosos versos de la canción: “…quien fue para saber? (…) y después te lo diré…” avivaron los supuestos de una verdad que se comentaba a medias. Al público no le importaba tanto quien había jugado ruleta rusa, ni quien se había disfrazado de mujer, sino, de aquellos que adulteraron sus razas, al reemplazar el disfraz por una pluma en el trasero. A lo Custodia de Badillo, ya el público tenía su propia certeza: “… porque todavía no han dicho quién es… aunque todo el pueblo sabe quiénes pueden ser…”

Otra de las grandes proezas sintomáticas de la canción, fue aportar el nombre definitivo con que se rotuló para la posteridad dicha baile; y por poner al descubierto que el mapa libertino de esas prácticas, era mucho más extenso. En el mismo Barranquilla aparecieron los comentarios de inmediato que por los alrededores del Cementerio -Parque- Universal, había un reservado donde todos fines de semana llegaba un cónclave de maricas a someterse al flagelo de la pluma; y entre los barrios Rebolo y La Nieves, decían también, que había una meretriz famosa que llamaban La Macolla, a cargo de una cantina donde se practicaban unas pervertidas recochas semanales, que entre bastidores camuflaban como el concurso del “jopoapretao”.

En Cartagena se llegó afirmar también que en un burdel clandestino de los que pululaban por Tesca, un grupúsculo de reconocidos políticos y profesionales de la ciudad fueron los que implantaron dicha moda en aquella zona de tolerancia. El alcohol lo utilizaban como mampara, dizque para aumentar la líbido, pero resulta que esos efectos se reflejaban en contravía.

La Guajira, que no era tan retardataria en materia de vicios, no se salvó de aquella rebatiña clandestina. En San Juan del Cesar, tierra de connotados compositores, un marica regordete, de origen antioqueño, tan femenino en modales que el mismo se colocó el nombre de Gloria, explotaba un cabaret de su propiedad. Allí también se realizaban unas bulliciosas jornadas sabatinas, teniendo la pluma como el mejor menú a la carta. Un marica de alto vuelo, Luis Salivón, con otros colegas, una de aquellas noches originó una trifulca de proporciones mayúsculas que arruinó la paz del pueblo: éste, se había negado a pagar una exorbitante suma de dinero por consumos, porque en medio de una guaracha de Aníbal Velásquez -que hacía de prueba de fuego-, se le cayó la pluma. Sus alegatos, con un destino común a los de Burra Brava, sostenían que se habían confabulado con él para aplicarle un paquete chileno con las plumas. EL escándalo llegó hasta la alcaldía, por lo que el burgomaestre de entonces, Pedro Nel Mendoza, cortando por lo salomónico les impuso multas a los revoltosos, y los metió al calabozo por 24 horas por alterar el orden público, dejando al imaginario colectivo que fueran ellos los que los condenaran por otro delito, como el de ofensa a la moral y las buenas costumbres.

Isaac Carrillo, el “Tijito”, para la época de esos desmanes, un novel compositor, y quien se ganaría el honorifico título de el pequño precursor al abrir las esclusas del entusiasmo para que una notable legión de compositores sanjuaneros se consagrara, andaba siempre con la red de la inspiración lista para atrapar cualquier motivo, y si este era vernáculo, mejor. No titubeó en tomar los hechos acaecidos donde Gloria para componer un paseo que luego grabó con su voz y su conjunto, con el también ineludible nombre de El Baile de la Pluma. Fue tan mordaz y preciso en su relato, que la canción fue un fino retrato de lo ocurrido, al no omitir nombres ni apellidos de los actores, ni los milimétricos detalles que en el intervinieron. Antes de merecerle censura, por el contrario, el “Tijito” se ganó el orgullo y la admiración de sus coterráneos. Años más tarde, cuando se dio a conocer como el autor de las memorables canciones La Cañaguatera, El 10 de Enero y La Guyabalera, entre otras, el Imperio de Francisco el Hombre lo elevaría al salón de la fama de los compositores vallenatos.

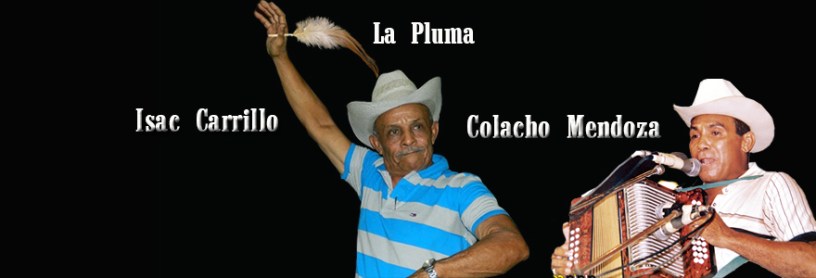

¨LA PLUMA¨Compositor Isac Carrillo. Canta. Isac Carrillo. Acordeón: Colacho Mendoza. Album: Vallenato y Guaracha. Año: 1967

De todo esto, lo cierto fue que El Mocho Benavides no corrió con la misma suerte del Tijito, en cuanto a sus expectativas personales. Aún no había disfrutado el primer peldaño de su fulgurante éxito, y lo que es peor, su Conjunto Variedades, no se había ganado los primeros pesos a costa de la fama que le asomaba en bandeja de plata, cuando de un solo plumazo le tocó arrancar de Zambrano. Amistades cercanas, sin pruebas concluyentes, pero alentados por rumores persistentes y de cierto valor, le aconsejaron que se esfumara un tiempo, porque tenían informaciones de que se estaba urdiendo un plan para sacarlo fuera de circulación. No tuvo necesidad de ruletear en su cabeza para imaginarse de donde provenían esas infames amenazas que ponían en peligro su vida Así que el día menos esperado, mientras toreaba el dilema, anocheció pero no amaneció. Se dice que duró varios meses enconchado entre Turbaco y Cartagena protegido por amigos, y viviendo de la peluquería, actividad que ejercía muy bien y la cual le proporcionaba el sustento diario; y dirigiendo y jugando en equipos juveniles de futbol, otra de su grandes pasiones, en espera de que le trajeran noticias halagadoras de Zambrano.

Quien tuvo razones para haberse arrancado los pelos por la furia, sería El Pato Rafael por ser el único personaje que el dedo acusador de la canción señaló como la prueba reina del drama. Pero, qué va, para desilusión de sus detractores, en todo Zambrano no hubo para esa época un ser más pletórico de euforia. No podía escuchar la canción porque comenzaba a cantarla a galillo tendido y, a zarandear con delirio su trasero. Sostenía con argumentos de macho, que ahora que su nombre andaba de boca en boca, tenía motivos profesionales suficientes para cotizar su negocio y aumentar su clientela.

Otrosí.– Para mediados de 1960, Luis María “Billo” Frómeta, director fundador de la orquesta que lleva su nombre, con toda justicia, ya había superado algunos impases amargos que trastocaron su vida personal, y por ende, la artística. La Asociación Musical del Distrito Federal -Caracas- sumándose también a esos nuevos vientos de felicidad que lo embargaba, decidió levantarle el veto de tinte político que de manera vitalicio le había impuesto a su orquesta, donde se le prohibía presentarse en cualquier escenario de Venezuela.

Fortificado moralmente, y con la fe inquebrantable en lo que más amaba, comenzó inmediatamente un entusiasta proceso para refundar su agrupación. En esta nueva etapa de su vida musical, procurando reclutar músicos, cantantes y material para próximas grabaciones, se dirigió primero a Maracaibo, como antesala a una visita que para aquellos días hizo con la misma finalidad a la costa del Caribe colombiano.

En Maracaibo no solo logró contratar los servicios profesionales para su orquesta de dos estupendos cantantes, Cheo García y Felipe Pirela; sino que un hermano de este último, Edgard, aprovechó para mostrarle a Billo una media docena de canciones exitosas colombianas para ver si el maestro las regrababa. De ese muestrario, a Billo lo descrestó, por su pegajosa melodía, una sola canción: era una guaracha movida -en Venezuela se le llama raspacanilla- .La referida canción no era otra que El Baile de La Pluma, quien había hecho moñona bullanguera en los carnavales de Barranquilla de aquel año. El maestro se mostró, más que partidario, complacido en incluirla para su próxima grabación.

Billo había celebrado para esos días un contrato por varios años, como artista exclusivo del sello discográfico Discomoda y, donde dicho sea de paso, para esa primera grabación con dicha compañía, debutarían también los estelares cantantes maracuchos, Cheo y Pirela.

Estaban en la etapa culminante de los ensayos de los 12 temas que incluiría el larga duración de acetato (L.P.), que luego se comercializaría en los dos siguientes meses, con el nombre de Comunicando, cuando el maestro, en medio de su curiosidad congénita se le dio por preguntar a qué hacía alusión, el tal baile de la pluma. La verdad sin arandelas lo desconcertó, pero no opuso resistencia. Lo que si no dejó dudas, fue que aquella sincera respuesta sería crucial para que a la postre se abortara lo que iba ser la primera grabación de corte tropical colombiana en el historial musical de la orquesta Billo´s Caracas Boys. Un director artístico de origen colombiano, de apellido Esparragoza -cofundador de la compañía Discomoda –quien fue el que lo ilustró de los pormenores del baile-, muchos meses después confirmó que el maestro Billo -puritano en tradición y moralmente predispuesto- desechó grabar la canción, por considerar que con ella le hubiera hecho apología a la obscenidad y a las malas costumbres. En reemplazo de El Baile de la Pluma, se grabó el porro La Vaca Vieja, del trompetista y compositor cartagenero Joaquín Marrugo, canción que refrendó en la patria de Bolívar el éxito que años atrás había cosechado en toda Colombia, en caso particular, para los carnavales de Barranquilla.

Los antecedentes centenarios del folclor Caribe, en materia de sátira y jocosidad están matizados de creíbles leyendas, cuyos argumentos la mayoría de las veces reflejan múltiples vivencias de cualquier pasmosa realidad. Si tuviéramos que mencionar como primacía un hito musical en las fiestas carnestolendas de Barranquilla, por el revuelo que causó, no lo pensaríamos para nombrar El Baile de la Pluma. Al principio por su contenido pretendieron endosarla al género panfletario, pero no fue más que un certero sainete musical llevado con el mejor de los propósitos e ingenio al conocimiento público, sobre unas ingratas travesuras de excesos y alcohol, donde a sus protagonistas, no fue que se les cayó el plumero, sino que lo mostraron por completo.

BLOG DEL AUTOR: Alfonso Osorio Simahán

.

Все-таки современные претензии на то, что повседневная жизнь сложна и несносна, сегодняшние сетования насчет того, чего мы лишены, совершаются от недостачи признательности за то, чем мы обладаем. Благодарю за Все ваши материалы!

Me gustaMe gusta

Considero que usted ha debido de citar el tecxto del antropólogo y filósofo cartagenero Enrique Luis Muñoz Velez, «El baile de la pluma en el imaginrio creativo del carnaval.Revista Llira No. 2, 2016.

Me gustaMe gusta

El grueso de la historia me la reenviõ un amigo por un medio virtual.Pero totalmente de acuerdo contigo en que hubo una falla involuntaria en la omisiòn de la fuente.Buscaremos la manera de enmendar el error .Gracias y las consabidas disculpas.

Me gustaMe gusta

*Fuente: Revista Llira que edita el musicólogo y filósofo cartahenero,Manuel Muňoz Vélez.

Me gustaMe gusta

Señor: Alfonso Osorio Simahan, un cordial saludo. Su texto está bien escrito, muestra líneas en la narrativa interesantes y creo también en su aporte.

Mi celular 3042491631

Me gustaMe gusta

Gracias, mi ilustre filósofo.Ya anoté su Celular.Y excúsame la omisión, fue involuntraria.Un primo, Alberto Osorio, fue quien me sirvió de puente para acceder a tu certera revista.De paso, sirvió tú normal sugerencia para leer por la web otros buenos relatos tuyos .Abrazos..!..Mi cel.0584395533.

Me gustaMe gusta